свободной или целенаправленной интерпретации.

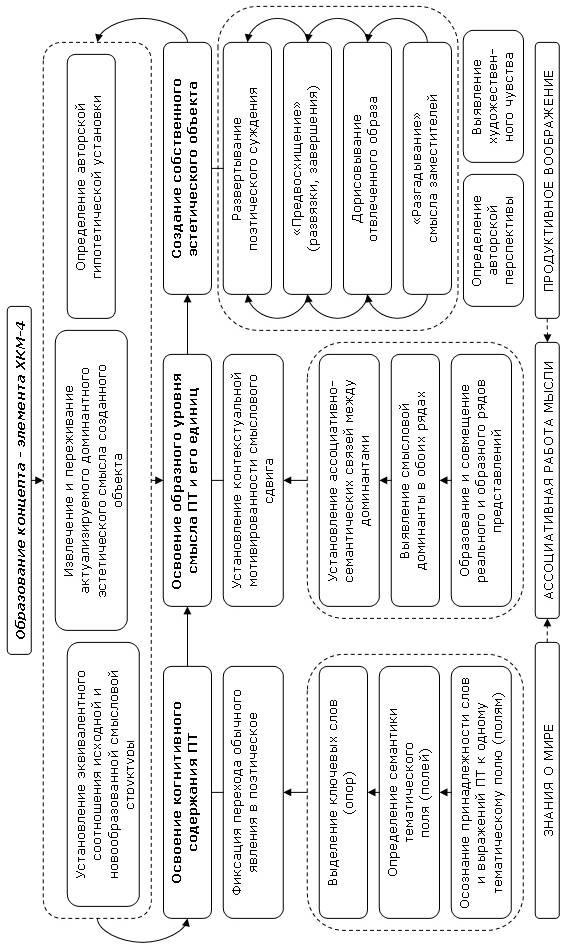

Проведенные нами эксперименты показывают, что, начиная с 8-9– летнего возраста, ребенок способен осуществлять продуктивную интерпретационную креативную деятельность в поэтическом дискурсе – даже не маркированном сигналами адресованности ребенку. «Наивный» читатель – младший школьник деятельностно осваивает текстовое пространство поэтического материала, обладающего разной степенью языковой и когнитивной осложненности. Немаловажным фактором понимания является детская языковая картина мира, рассматриваемая как тип детского сознания, проецирующий особую «точку зрения» на мир. Даже у самого неопытного читателя, языковое сознание которого еще не обладает элементами универсальной художественной картины мира (ХКМ-1), благодаря ее чертам, выступающим в дискурсе в качестве фрагментов индивидуальной картины мира читателя (ХКМ-2), в результате работы указанных в схеме механизмов и под влиянием проявлений авторского сознания (ХКМ-3) в каждом конкретном «послетексте» образуется концепт как элемент ХКМ-4. Особое значение в проведении связи между языковыми знаками и репрезентированными в языке поэтического текста ментальными образованиями (смыслами) отводится прагмасемантической интуиции. С ее помощью деятельность сознания читателя в лирико-философском дискурсе, где рациональным путем «вывести» смысл невозможно, приобретает эвристический характер. Выводятся скрытые и косвенные смыслы из прямого значения высказывания путем нахождения в индивидуальной концептуальной системе тех элементов языкового, аффективного и когнитивного опыта, которые способствуют пониманию сообщения в художественном модусе языка. Лингвокреативность продукта речемышления в поэтическом дискурсе обусловлена представленными в схеме механизмами, обусловливающими переработку поэтического факта языка в личностной смыслообразующей системе индивида. Процесс «творения смысла» в ситуации общения с продуцентом поэтической мысли (поэтом) у детей 9–11 лет отличается индивидуальностью и своеобразием. В речевых продуктах этого процесса нет признаков сильного влияния ментальной и речевой стереотипизации. Сопоставление полученных данных с показателями, установленными в группах взрослых носителей языка, позволяют сделать вывод, что недостатки в концептуализации художественной реальности у детей не определяются преимущественно возрастным критерием. Как у детей, так и у взрослых лингвокогнитивные операции вторичного смыслопорождения совпадают. Решающим фактором полноценного личностного восприятия и осмысления поэтического высказывания является способность к аффективно-перцептивным реакциям: отзывчивости к художественной форме, эстетической восприимчивости. В привычных для поэтического дискурса условиях имплицитных способов смысловыражения она выступает своего рода стимулятором для создания эстетической речементальной среды субъективно-личностного пространства, в котором протекает процесс интерпретации поэтического факта.

А. А. Котов

(Москва, kotov@harpia.ru)

Распознавание эмоционального состояния адресата в диалоге

Понимание высказывания предполагает его адекватную обработку сразу на нескольких уровнях языковой модели: распознавание фонем, идентификацию слов, выбор текущих лексических значений, построение синтаксической структуры и семантического представления, установление иллокутивной цели говорящего. Вместе с тем, в неформальном диалоге ключевая функция понимания состоит в точном распознавании эмоционального состояния говорящего и в адекватном эмоциональном отклике со стороны слушающего. Именно об эмоциональном отклике обычно говорят Меня никто не понимает! и Как хорошо, когда тебя понимают! Для говорящего исключительно важно, чтобы его собеседник смог представить или разделить его эмоциональное состояние, а также поддержать его в минуту печали.

Данная область исследований обычно оставалась за рамками интересов лингвистики. Во-первых, она включает достаточно глубинные процессы, сложные для исследования лингвистическими методами, а во-вторых, эмоциональные состояния обычно рассматривались как объект изучения психологии и не включались в компетенцию лингвистики. Увеличение интереса к этим проблемам вызвано развитием научной темы эмоциональных интерфейсов (программных агентов или роботов, способных демонстрировать или распознавать эмоции при взаимодействии с пользователем), а также задачами оценки эмоционального состояния текста, например, при автоматической классификации сообщений интернет-блогов.

Интересным примером теории, которая бы связывала прагматические параметры и эмоциональное взаимодействие в общении явилось исследование Р. Шенка, посвящённое оценке коммуникативных целей при рассказе историй [Schank, 2000]. Шенк показал, что рассказывая историю в компании, человек может (а) получать удовлетворение от привлечения внимания – преследовать я-цель, (б) получать удовлетворение от эффекта на адресата – преследовать ты-цель или (в) рассказывать историю, потому что к этому его вынуждают правила диалога – преследовать цель диалога. Каждая из трёх общих целей делится на подцели; так преследуя я-цель, говорящий может пытаться поделиться сильным переживаем (катарсис), заслужить одобрение своих действий, привлечь к себе внимание в компании, узнать, как нужно действовать в некоторой ситуации, и т. д. Говорящий может преследовать сразу несколько из указанных целей, однако как правило, одна из них является ведущей. Мы дополняем инвентарь коммуникативных целей инвентарём д‑сценариев [Котов, 2003] для описания не только ситуации рассказа историй, но и других типов эмоционального взаимодействия в диалоге (включая возможные ответы на исходное сообщение). Распознавание коммуникативной цели адресатом и адекватный ответ являются важнейшими условиями успешного эмоционального взаимодействия в коммуникации. Нарушение или конфронтация с исходной целью может менять настроение диалога или приводить к конфликту. По этим причинам, аккуратное распознавание коммуникативной цели – это необходимая функция эмоциональных интерфейсов, поддерживающих диалог с человеком. Приведём в качестве примеров коммуникативных целей тексты из интернет-блога.

(1) Я настолько привязана к людям, что без них у меня перекрыт кислород

Особенно к близким людям...

пародокс

Я по натуре своей лидер и всегда собираю народ вокруг себя

Но дело в том, что людям я себя отдаю без остатка

И, наверное, ошибка моя в том, что я жду от людей такого же в ответ

Это неверно, это МОЯ ошибка...<…>

Я глупая, да?

Вот и сейчас я опять чувствую себя кинутой...

Единственно возможная (приемлемая для говорящего) реакция адресата состоит в том, чтобы оспорить положения этого текста: Нет, ты не глупая! Ты правильно поступаешь, что отдаёшь себя людям без остатка. Этот текст преследует цель диалога – вызвать аргумент (по типологии Шенка) или провоцирует коммуникативные схемы (КС) конфликт и комплимент (по инвентарю д-сценариев). Иные ответы (например, прямая поддержка – Да, ты глупая!) – будут неприемлемы.

(2) знакомые в транспорте

Как это всегда глупо и обидно - встречаешь человека в метро, в маршрутке, здороваешься - и ну не о чем говорить. Улыбнулись, распрощались. В лучшем случае спросили, как дела. И забыли немедленно. Или не забыли, упомянули потом в разговоре с более близкими знакомыми. Вроде бы ценить надо, встречаемся в этой беготне, а действительно - о чем поговоришь так вот, на бегу, если ничего особенного не случилось?

Данный текст структурно похож на текст (1), однако конфронтация с положениями этого текста (Да нет, всё не так страшно! Ты на самом деле – отличный собеседник!) свидетельствовала бы о его неполном понимании. Более точное понимание в диалоге состояло бы в том, чтобы разделить искренний характер этого текста и ответить другой историей, в которой говорящий (отвечающий) также предстаёт отчасти неадекватно (КС:Искренность). Парадоксальная ситуация при ответе на такие высказывания состоит в том, что мы можем или поддержать исходное искреннее печальное настроение или пойти на конфронтацию с этим настроением, стремясь развеселить адресата.

В нашем анализе нас, прежде всего, интересуют два типа случаев. Во-первых, это высказывания, в которых коммуникативная цель (настроение) точно не определено, или высказывания, в которых фиктивная поверхностная коммуникативная цель скрывает некоторую глубинную, исходную коммуникативную цель, прямое выражение которой может показаться неадекватным и смешным. Во-вторых, это случаи ответа, в которых адресат (намеренно или случайно) неверно определяет исходную коммуникативную цель говорящего. Кратко представим эти случаи.

1. Текст может не иметь однозначной коммуникативной цели, такая многозначность может скрывать истинную коммуникативную цель.

(3) 11 вечера, иду с работы, захожу в магазин рядом с

домом за едой

В магазине штук пять таких же, как и я, поздно возвращающихся с работы девушек

Одиноко ходят с корзинками по магазину, а в них только иогурты, кефирчики

и хлебцы

И такая у них была тоска и безнадежность в глазах, что когда я гордо взяла

с полки коробку пирожных, меня чуть не закидали помидорами

Честно, я совсем не шучу, прямо неудобно было как-то

Так что я тоже взяла один иогурт, хотя и знаю, что через три дня выкину его в

ведро.

Данный текст может преследовать разные ты-цели: вызвать чувства адресата – рассмешить / заставить ужаснуться из-за современных диет / пожалеть девушек; или различные я-цели: заслужить одобрение: молодец, что лопаешь пирожные!, катарсис: выразить возмущение/иронию относительно современных диет, выразить смущение. Наиболее обоснованной для этого текста представляется цель заслужить одобрение – прямое выражение этой цели выглядит нескромно и нарушает правила вежливости, что заставляет камуфлировать её другими коммуникативными целями.

2. В диалоге адресат может неверно определять исходную коммуникативную цель говорящего, причиной этому может быть эмоциональное состояние (или иное контрольное состояние) отвечающего. Таким образом, отдельные типы непонимания коммуникативных целей со стороны интерфейса могут выражать темперамент или настроение этого интерфейса. С другой стороны, адресат может иронично демонстрировать непонимание, чтобы «поиздеваться» или «подшутить» над адресатом – это будет сокращать или увеличивать коммуникативную дистанцию между участниками коммуникации.

(4) А: Нажми там кнопку номер три.

Б: Чего, какую кнопку потереть?

Для таких высказываний, содержащих ироничное поверхностное непонимание возможен целый ряд типов эмоционального взаимодействия в коммуникации: от «издевки» (КС:Конфликт) до дружеской шутки или наивного кокетства (провокация КС:Умиление).

Литература

Schank R. C. Tell me a story: narrative and intelligence.- Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2000 (1990).

Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ: Дис. … канд. филол. наук; 10.02.19; - Защищена 23.06.03.- М., 2003.

А.Д. Кошелев

(Москва, koshelev@lrc-press.ru)

О языковом понимании, возникающем в

акте коммуникации (при

взаимодействии схемы лексического значения с наивной классификацией мира)

1. О языковом понимании. Объясним сначала термин «языковое понимание». Предположим, мы услышали фразу Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. Не зная ничего об описываемой ситуации, только на основе услышанных слов, мы вполне ясно, и главное, конкретно представляем ее референтную ситуацию: секретарша сидела на крутящемся (офисном) стуле, а затем быстро повернулась вместе с сиденьем к открывающейся двери. Для нас это настолько привычная операция (представить реальную ситуацию, «картинку» по услышанной фразе), что мы даже не осознаем ее нетривиальности: говорящий, видя некоторую реальную ситуацию, описывает (кодирует) ее языковым высказыванием (последовательностью звуков), а слушающий, не видя этой ситуации, по услышанным звукам реконструирует в своем сознании если не ее, то ситуацию типологически очень похожую, причем в конкретных чертах. Этот коммуникативный эффект: воссоздание гипотетической референтной ситуации («картинки») воспринятой фразы (и слова в ней мы) и называем языковым пониманием фразы (слова).

Подчеркнем: суть именно в том, что слушающий в итоге представляет (воссоздает) вполне конкретную ситуацию, которую называет или могла бы назвать услышанная фраза. Только в этом случае он по-настоящему способен далее (уже интеллектуально) понять говорящего и сделать из услышанного свои выводы. Когда же он улавливает только общий смысл, информационный эффект резко снижается. Если, к примеру, нам кто-то объясняет дорогу, и мы по этому объяснению построили в голове конкретную схему поворотов и переходов, то мы поняли говорящего (достигли языкового понимания). Если же мы лишь осмыслили, что речь шла о поворотах налево и направо и о переходах через какие-то дороги, но точно представили (воссоздали) лишь некоторые из них, полного языкового понимания не произошло.

Итак, наша задача: объяснить, как слушающий воссоздает по воспринятой фразе ее гипотетический референт, реальную «картинку» (а не просто смысл!).

Проиллюстрируем решение этой задачи на простейшем примере: кодировании и декодировании предметных существительных. Опираться при этом мы будем на следующий (основной) тезис: лексическое значение предметного существительного ― это многоаспектное характеристическое описание его референтов, представленных как самостоятельный класс наивной предметной классификации носителя русского языка.

2. Структура и содержание лексического значения. Лексическое значение предметного существительного складывается из описаний двух типов: предметного признака референтов и прототипического (типичного) образа референтов ― манифестанта этого предметного признака. На примере слова стул сказанное выглядит так:

(1) Стул (лексическое значение) = предметный признак ― прототипический образ.

Предметный признак представляет собой характеристическое свойство референтов слова, т. е. свойство, присущее им всем (и только им). Он усваивается ребенком подсознательно вместе с овладением языком и одинаков у всех его носителей. Усвоение это заключается в том, что ребенок научается правильно соотносить предметный признак с воспринимаемыми предметами, делая их тем самым референтами слова. Иначе говоря, он учится определять, какие предметы своими конкретными свойствами (предметными признаками) соответствуют общему предметному признаку (и, стало быть, являются референтами слόва стул), а какие нет.

Прототипический образ референтов ― это прототип, т. е. типичный визуальный (шире, перцептивный) образ референтов, конкретные свойства которых не только отвечают предметному признаку, но и являют собой его типичное внешнее проявление, иначе говоря, манифестируют предметный признак (именно это и выделяет прототипический образ из энциклопедической информации о предмете-референте и делает его элементом языкового значения). Часто прототипический образ референтов составляется из нескольких прототипов ― типичных образов подклассов (подвидов) класса референтов предметного существительного. Например, у слова стул можно выделить такие подклассы: «советский стул (массивный, с высокой прямоугольной спинкой и трапециевидным сиденьем)», «венский стул (с круглыми изогнутыми ножками, круглым сиденьем и овальной спинкой)», «офисный стул (с вращающимся сиденьем на одной ножке)» и др. Таким образом, на примере стула, получим:

(1а) Стул (прототипический образ) = прототипы {«советский стул», «венский стул», «офисный стул» ...}.

Прототипический образ референтов формируется у каждого носителя языка индивидуально и вполне осознанно в процессе использования предметного признака при назывании словом окружающих предметов. В нем фиксируется личный языковой (референциальный) опыт носителя языка. Например, один ребенок никогда не видел офисных стульев, а другой ― венских стульев. В силу этого, они будут иметь несовпадающие наборы прототипов стульев.

Предметный признак задает множество всех потенциальных референтов слова (и только их). Он складывается из двух характеристик: а) структуры частей референта (мы называем ее партитивной моделью референта) и б) функции этой модели, отражающей ту роль, которую, по мнению носителя языка, партитивная модель выполняет [12]. Иначе говоря, он имеет вид:

(1б) предметный признак = партитивная модель референта ― ее функция.

Так, стул имеет следующую партитивную модель: ‘≈ опирающееся на четыре ножки горизонтальное сиденье с прикрепленной к нему вертикальной спинкой’. Функция стула ― это его характеристическое свойство, выделяющее класс стульев среди других предметов, сделанных для сидения, прежде всего табуретов и кресел. Коротко говоря, функция табурета: ‘давать человеку возможность сидеть, не расслабляя тела’, а функция кресла: ‘давать человеку возможность сидеть, полностью расслабившись’. Стул же реализует промежуточную функцию: ‘давать человеку возможность сидеть, частично расслабившись’. Эта функция и позволяет идентифицировать стулья ― референты слова стул, и выделять в них основные части, ее обеспечивающие (партитивную модель: связанные нужным образом сиденье, ножки и спинка). Так, если мы удалим спинку, то функция возникшей структуры несколько изменится, и будет отвечать слову табурет.

Заметим, что далеко не всякая модификация частей предмета приводит к изменению его функции (и, стало быть, предметного признака). К примеру, офисный стул имеет одну ножку и крутящееся сиденье, однако свое имя (стул) он сохранил. Эти нововведения не изменили его функции ― обеспечивать человеку полу-расслабленную сидячую позу, поскольку одна ножка с успехом выполняет функцию четырех. Данный пример показывает, что партитивная модель отражает функциональную структуру (и взаимодействие) частей референта.

3. Наивная предметная таксономия. Условимся считать, что множество референтов каждого предметного существительного включено ― как самостоятельный класс ― в наивную предметную классификацию носителя языка, т. е. в древовидную иерархическую структуру с вершиной ― классом референтов слова предмет [13]. Иначе говоря, множество референтов предметного существительного представлено в сознании носителя языка не изолированно, а как класс (элемент) единой иерархической структуры предметных классов, общей для всех носителей языка, см. рис. 1.

Стрелка «↓» обозначает отношение иерархического включения, означающее, что нижний, более частный класс является подклассом верхнего, более общего.

От вершины этой таксономической иерархии ― класса ‘предмет’ (корня дерева) идут вниз два более частных подкласса предметов: ‘неорганический пред-

‘предмет’ ↓ ↓ |

||||||

|

‘неорганический предмет’ ↓ ↓ |

‘органический предмет’ ↓ ↓ |

|||||

|

‘вещь’ (рукотворный) ↓ ↓ |

‘натуральный’ (нерукотворный) ↓ |

‘труп’ (мертвый) ↓ |

‘организм’ (живой) ↓ ↓ |

|||

|

‘оптический прибор’ ↓ |

...

... ↓ 2 ‘стул’ |

...

↓ 3 ‘камень’ |

...

↓ 4 ‘туша’ |

‘растение’ ... ↓ |

‘животное’ ... ↓ |

|

|

... ↓ 1 ‘очки’ |

... ↓ 5 ‘роза’ |

... ↓ 6 ‘орел’ |

||||

Рис 1. Фрагмент наивной предметной таксономии носителя русского языка.

мет’ и ‘органический предмет’. От класса ‘неорганический предмет’ идут, разделяясь, классы следующего уровня: ‘нерукотворный’ ― ‘рукотворный’ предмет. От класса ‘органический предмет’ идут свои классы: ‘труп (мертвый)’ ― ‘организм (живой)’ и т. д. Нижний уровень иерархии («листья» иерархического дерева) образуют классы референтов конкретных существительных: ‘очки’, ‘стул’, ‘камень’, ‘туша’, ‘роза’, ‘орел’ (эти классы помечены подчеркнутыми цифрами: 1, 2, ...).

Ячейка (класс) предметной иерархии заполняется конкретными образами референтов слова, встретившимися носителю языка (вместе с ситуацией, в которой референт оказался, а также способами и условиями взаимодействия с ним, материалом, из которого он сделан и пр.). Короче говоря, в ячейке хранится набор целостных картинок, содержащих образы референта, удовлетворяющие предметному признаку (он ― основание классификации картинок), вместе со своим ситуационным окружением.

Намеченная предметная классификация (подробнее о ней см. в [Кошелев 2006: 520 и сл.]) совпадает у разных носителей языка с точностью до их лексикона. Если, скажем, носитель языка не знает слова астильба (название цветка), то в его предметной иерархии не будет и класса ‘астильба’. Что касается конкретного наполнения классов (ячеек) данной иерархии (образами и свойствами конкретных предметов), то оно может заметно варьироваться у разных носителей языка.

Рассмотрение множества референтов предметного существительного как класса предметной иерархии ставит нас перед необходимостью ввести в лексическое значение (1) слова еще один компонент: информацию о месте (локализации) класса референтов в предметной иерархии, т. е. информацию о ближайшем сверху (родовом) классе. Тогда схема (1) примет вид:

(1в) Стул (лексическое значение) = i. родовой признак ―

ii. предметный признак ― iii. прототипический образ.

Возьмем, к примеру, слово стул. Его лексическое значение должно содержать наряду с предметным признаком референта (парой: партитивная модель стула ― ее функция), указание на родовой класс ― ‘предмет для сидения одного человека’, включающий наряду с классом ‘стул’, классы ‘табурет’, ‘кресло’, ‘пуфик’ и др.

Условимся содержательные элементы лексического значения (партитивную модель, ее функцию, прототипы) заключать в словесные «скобки». Тогда схему лексического значения слова стул можно представить так:

(2) Стул (лексическое значение) =

i. родовой признак

рукотворный предмет, дающий возможность одному человеку принять пассивное сидячее положение

ii. предметный признак

функция

в полу-расслабленной позе,

партитивная модель

которая (поза) обеспечивается специальным расположением трех основных частей: горизонтального сиденья ― опоры для седалища, присоединенных к нему снизу ножек (или одной ножки), поддерживающих сиденье на нужной высоте (чтобы человек мог ступни своих ног опереть на пол или убрать под сиденье) и прикрепленной к сиденью сверху спинки ― опоры для его спины;

iii. прототипический образ

прототипы {«советский стул на четырех ножках», «офисный стул на одной ножке» ...}.

Напомним роль каждого компонента.

Родовой признак задает место класса референтов в наивной предметной иерархии.

Предметный признак дает партитивно-функциональную характеристику класса всех (потенциальных) референтов лексемы. Он усваивается ребенком подсознательно, вместе с усвоением лексической системой языка.

Прототипический образ дает типичную внешнюю характеристику класса референтов, т. е. задает набор типичных подклассов (подвидов) класса референтов. К примеру, для стула ― это такие его подвиды: «офисный», «советский», «детский» и др. Эти «отстоявшиеся» (в результате многократных референций слова стул) типичные образы хранятся в языковом сознании ребенка и отражают его личный языковой (референциальный) и деятельностный опыт.

4. Семантическая схема предметного существительного. В классе ‘стул’ предметной таксономии хранятся конкретные образы стульев, встретившиеся и запомнившиеся носителю языка (можно предположить: в виде динамических картинок с центральным элементом ― стулом, и ситуациями, в которых он находился и использовался). Все эти образы (стулья) отвечают предметному признаку. Большинство из них соответствует тому или иному прототипическому образу. Вместе с тем, в ячейке могут находиться и нетипичные образы, не отвечающие ни одному из прототипов.

Из сказанного заключаем, что семантическая схема предметного существительного имеет вид (на примере слова стул):

Данная схема включает три элемента (они названы в правом столбце): форма слова (2а), значение (2б) и референт (2в) ― цепочку предметной классификации: «родовой класс → класс 2 ‘стул’ (множество референтов слова стул)». Ее центральный элемент (2б) ― лексическое значение ― содержит трехаспектное описание класса референтов слова стул (класса 2 ‘стул’ в предметной таксономии, см. рис. 1). Предметный признак представляет собой точную дефиницию референтов (это отражает двойная стрелка), прототипический образ описывает их типичный внешний вид. Наконец, родовой признак отсылает к ближайшему (сверху) классу предметной таксономии (‘предмет для сидения одного человека’), который включает класс референтов слова стул. Тем самым, сообщается информация о том, что референты слова стул наследуют все вышестоящие предметные признаки: предмета, артефакта и др. (это задается отношением иерархического включения «→»), см. рис. 1.

Схема (2а-в) структурно изоморфна семантической схеме знака Огдена ― Ричардса: Форма слова ― Значение (понятие) ― Референт (см., например, [Лайонз 1978: 428]). Однако различия в содержании элементов существенны: в (2а-в) значение представлено тремя самостоятельными компонентами, каждый из которых отражает свой аспект описания класса референтов слова, а референт понимается не просто как некоторое множество предметов действительности, а как (подчиненный) класс предметной классификации носителя языка ― подструктуры его наивной картины мира.

5. Реализация языкового понимания в акте коммуникации. Покажем теперь, как схема (2) используется носителем языка при решении обсуждавшейся выше коммуникативной задачи: передать посредством языкового кода конкретный образ референта от говорящего к слушающему. Подчеркнем: едва ли не важнейшим информационным компонентом, обеспечивающим ее решение, является общая для говорящего и слушающего наивная предметная таксономия, к которой они в процессе коммуникации обращаются посредством слов, точнее, их семантических схем.

1) Кодирование (называние) словом воспринятого предмета. Представим себе говорящего, пожелавшего назвать (закодировать) какой-то воспринятый им предмет. В его сознании моментально активизируется процедура Идентификации предмета, осуществляющая поиск подходящего прототипа, соответствующего его внешнему виду. Если, к примеру, воспринятый предмет похож на стул, актуализируется прототипический образ стула в схеме (2), а вместе с ним форма слова ― стул и его предметный признак. Теперь говорящий может проверить (с помощью операции Референции), действительно ли конкретные предметные свойства воспринятого образа отвечают предметному признаку стула. Если да, то значит, кодирование (именование) словом стул воспринятого предмета возможно. Говорящий осуществляет референцию слова к воспринятому образу и включает слово в свою фразу, к примеру, говорит Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. При этом конкретный образ воспринятого стула вместе с конкретной ситуацией, в которой он использовался (целостная картинка ситуации) автоматически пополняет ячейку ‘стул’ таксономии, которая отыскивается через родовой признак i в схеме (2).

2) Декодирование услышанного слова (воссоздание его референта). Обратимся теперь к слушающему. Услышав эту фразу и содержащееся в ней слово стул, он, опираясь на схему (2) и ее прототипический образ iii (набор прототипов), а также, учитывая контекст высказывания (секретарша, резко повернулась), пытается понять это слово ― подобрать из этих своих прототипов наиболее подходящий. Допустим, это «офисный стул». По родовому признаку i схемы (2) слушающий обращается к ячейке ‘стул’ своей предметной таксономии и на основе выбранного прототипа «офисный стул» подбирает из хранящихся в ней конкретных образов офисных стульев, встретившихся ему ранее, самый подходящий образ, который и замещает предмет-референт, названный говорящим.

Декодирование, т. е. воссоздание референта слова стул закончено. Тем самым коммуникативная задача оказывается решенной: слушающий по воспринятому во фразе слову стул воссоздал его конкретный и наиболее правдоподобный гипотетический референт. Это позволяет предположить, что описанная схема языковой коммуникации в какой-то мере отражает реальный языковой процесс.

Литература

Кошелев 2006 — А. Д. Кошелев. О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации // Вереница литер. М., 2006.

Лайонз 1978 — Дж. Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1938.

Е.И. Кравцова

(Барнаул, janekrav@mail.ru)

Естественные категории В функционально-семантическом поле дейксиса

Традиционное исследование дейксиса включает в себя разработку следующих проблем: вычленение и классификация набора дейктический единиц в зависимости от их содержания (указание на говорящего, слушающего, время, пространство), функции (собственно дейксис, анафора, мысленный дейксис), режима речи (первичный/вторичный дейксис, дейксис речевой и дейксис нарративный).

Мы попытались ответить на вопрос – на каких основаниях разнородные дейктические единицы образуют некую целостность, а также предположили, что дейксис является естественной текстовой категорией, существующей в виде функционально-семантических полей. Для доказательства этого положения мы использовали понятие естественной категории, разработанное в когнитивной лингвистике.

Переосмысление понятия категории происходит в связи с тем, что традиционное ее понимание не дает нам ответ на следующий вопрос: «как сводит язык бесконечное разнообразие мира к n-ому числу обозначений», ведь в любом естественном языке проводится меньше различий, чем в окружающем нас мире. Поэтому категории предлагается рассматривать как естественные классы. Важным является то, что классы жестко друг другу не противопоставлены, что «сама категория оказывается объединением или набором единиц с нетождественными свойствами и в то же время группировкой единиц, характеризующихся неким общим свойством – быть представителем чего-то вне знака» [Кубрякова 1997, с. 88].

Основанием для объединения подобных единиц с нетождественным набором свойств послужило введенное Л. Витгенштейном понятие «фамильного сходства», прототипического принципа устройства любой языковой категории (языковой семантики вообще). В прототипической семантике принимают два допущения: в лингвистической категории отражаются в первую очередь не особенности конкретного языка, а особенности когниции, познания; элементы одной категории объединяются, потому что они демонстрируют некоторые черты подобия или сходства с тем членом категории, который выбирается в качестве ее лучшего представителя и полнее всего репрезентирует эту категорию.

Дейксис мы также предлагаем рассмотреть с позиций прототипической семантики как естественную текстовую категорию. В формировании дейктической семантики задействовано множество различных грамматических, лексических единиц с нетождественными свойствами, но, тем не менее, обладающих свойством «быть представителем» сразу трех прототипических элементов этой категории – быть показателем субъекта, времени и пространства.

Когнитивным основанием этой категории является известная когнитивная универсалия («примитивы») - я – здесь – сейчас, которая эксплицитно/имплицитно координирует речевые акты всех без исключения говорящих (активных и пассивных, как говорящего, так и слушающего, интерпретатора). Лингвистическими коррелятами этих концептов являются понятия субъектности (персональности), темпоральности, пространственности, которые и формируют лингвистическую категорию дейксиса. И если мы исходим из принципа антропоцентричности языка, то субъектность оказывается основанием всей категории.

В качестве «лучших представителей» и семантического основания (прототипа) каждого из компонентов мы избираем следующие наиболее абстрактные концептуальные оппозиции: субъект/адресат (Я-Ты) для позиции субъектность, определенность/неопределенность (здесь/не здесь) для позиции пространственность, временность/вневременность (сейчас/ не сейчас) для позиции темпоральность. Каждая из этих оппозиций может быть раскрыта через ряд более конкретных, уточняющих оппозиций: верх – низ, линейность – цикличность, замкнутость – открытость и т.д. В дискурсах говорящих субъектов каждая дейктическая координата и концептуальная оппозиция наполняется актуальным для них содержанием.

Если говорить о способе представления, модели соотношения всех дейктических элементов дискурса, то целесообразно использовать понятие семантического поля. Но семантическое поле может рассматриваться не только как модель определенного явления языка, но и как реальный «способ существования языковых понятий» [Караулов 1987, с. 64], так как принцип полевой организации соответствует устройству естественных категорий: наличие ядра (прототипа) и периферии, отсутствие четких границ, что приводит к множественности, вариативности направлений в развитии категории (или даже ее размыванию). Поэтому, с одной стороны, можно объединить множество различных единиц в единое семантическое поле – лингвистический конструкт, с другой – можно говорить о реальном существовании всех разноуровневых и разнородных дейктических элементов в виде некоей целостности (гештальта), которая формируется в дискурсе.

Функционально-семантическое дейктическое поле, таким образом, понимается как совокупность разноуровневых семантических единиц, связанных между собой различными семантическими отношениями и способных выражать значения персональности, пространственности и темпоральности. Пространственный компонент дейктического ФСП формируется за счет лексических единиц, которые характеризуются различными частеречными свойствами: существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Темпоральный компонент объединяет в себе множество единиц, характеризующихся как лексическими, так и грамматическими свойствами и признаками: имена, наречия, все предикаты, как глагольные, так и именные. Единицы, формирующие дейктический компонент субъектность также разнородны: характеризуются лексическими свойствами (существительные) и лексико-грамматическими свойствами (по категориям лица, рода – местоимения, по категориям лица, рода, залога, модальности – глаголы и предикаты вообще).

Таким образом, мы имеем расширение минимального дейктического ФСП за счет включения в него референциальных единиц номинативного типа, а также за счет грамматических элементов, семантика которых денотативно или концептуально связана с исходными прототипическими компонентами я – здесь – сейчас.

Литература:

Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Ю.Е. Кравченко

(Москва, cvitok@lianet.ru)

Понимание эмоций как фактор преодоления стресса

Эмоциональный интеллект представляет собой способность человека к контролю и пониманию своих собственных эмоций и эмоций других людей. Способности к управлению чужими эмоциями и к их пониманию составляют межличностный компонент эмоционального интеллекта (МЭИ), те же самые способности в отношении к собственным эмоциям и способность управлять своей эмоциональной экспрессией составляют внутриличностный компонент эмоционального интеллекта (ВЭИ).

В основе идеи измерения эмоционального интеллекта лежит представление о том, что чем лучше человек понимает и умеет управлять своими эмоциями и вызывать желаемые эмоции у других, тем лучше его отношения с окружающими, тем лучше он адаптирован в социуме, тем меньше у него коммуникативных проблем и трудностей. Представление об эмоциональном интеллекте позволяет устранить противоречие, связанное с тем, что высокий общий интеллект не всегда сопутствует социальной успешности и адаптированности. Если при высоком общем интеллекте эмоциональный интеллект не очень высок, то на фоне общей продуктивности интеллектуальной деятельности такой человек вполне может быть неуспешен и в построении карьеры, и в повседневной работе, требующей контактов с людьми.

Нарушение в отношениях и коммуникации является одним из наиболее мощных источников негативных переживаний и факторов возникновения стресса. Если обратиться к спискам событий, наиболее часто приводящих к стрессу, полученным в многочисленных исследованиях, то окажется, что подавляющее большинство этих событий связано с изменением характера отношений человека с окружающими и особенно с близкими людьми.

На этом основании была выдвинута гипотеза о том, что чем выше у человека эмоциональный интеллект, тем менее он подвержен стрессу. Понижение уровня стресса происходит за счет того, что, с одной стороны, такой человек переживает меньше негативных эпизодов, связанных с трудностями взаимопонимания и построения контактов с окружающими людьми. С другой стороны, такой человек лучше умеет справляться с собственным стрессом за счет контроля над своими эмоциями.

В исследовании, нацеленном на проверку этой гипотезы, коррелировались показатели способностей, составляющих эмоциональный интеллект, и показатели стресса в двух областях – в личной жизни и в профессиональной сфере. Методики, измеряющие подверженность стрессу, представляют собой списки травмирующих событий, ранжированных по степени стрессогенности. Один список составляют события, связанные с личной жизнью человека – особенностями его семейной ситуации, взаимоотношений с близкими, их и его собственным благополучием; второй касается профессиональных обязанностей и событий, происходящих с человеком на рабочем месте. Испытуемые в процессе работы с методикой должны были выбрать из списка те события, которые недавно происходили с ними, и оценить степень их негативного воздействия.

Испытуемыми выступали 60 сотрудников одной и той же компании, продающей услуги. 30 человек были рядовыми сотрудниками-консультантами, 30 человек – представители руководящего звена[14].

В целом в выборке был невысокий, но выраженный уровень стресса. Статистически значимых различий по уровню стресса и эмоционального интеллекта между руководителями и рядовыми сотрудниками не выявилось (подсчитывался U критерий Манна-Уитни). Подсчет коэффициента корреляции Спирмена свидетельствует об отсутствии в выборке в целом значимых связей между отдельными шкалами эмоционального интеллекта и уровнем стресса.

Другой особенностью выборки было то, что 21 человек (и руководители, и рядовые сотрудники) были отобраны на основе специального тестирования как особенно стрессоустойчивые. 39 человек составили контрольную группу. При сравнении этих двух групп значимых различий по показателям эмоционального интеллекта и выраженности уровня стресса также не обнаружилось.

Однако у всех сотрудников, попавших в группу стрессоустойчивых, выявились высокие обратные корреляции между профессиональным стрессом и большинством способностей, составляющих эмоциональный интеллект (см. таблицу). Корреляций между эмоциональным интеллектом и стрессом в личной жизни не выявилось.

Таблица. Коэффициент Спирмена и уровень значимости корреляций между компонентами эмоционального интеллекта и выраженностью профессионального стресса среди стрессоустойчивых сотрудников

|

|

МУ |

МП |

ВУ |

ВП |

ВЭ |

МЭИ |

ВЭИ |

|

стресс на работе |

|

r = - 0,613 р = 0,003 |

r = - 0,557 р = 0,009 |

r = - 0,574 р = 0,006 |

|

r = - 0,599 р = 0,004 |

r = - 0,589 р = 0,005 |

МУ – способность к управлению эмоциями других людей; ВУ – способность к управлению собственными эмоциями; МП – способность к пониманию эмоций других людей; ВП – способность к пониманию собственных эмоций; ВЭ – способность к контролю своей эмоциональной экспрессии.

В контрольной группе корреляций между показателями эмоционального интеллекта и выраженностью стресса были незначимыми.

Подытоживая результаты исследования, можно сказать, что обратная зависимость выраженности стресса и эмоционального интеллекта обнаруживается не у всех испытуемых, а только у тех, которые продемонстрировали высокую стрессоустойчивость и только в отношении профессионального стресса, но не стресса в личной жизни. Т.е. обратная зависимость между эмоциональным интеллектом и выраженностью стресса не является безусловной, а возникает только у сотрудников, подвергающихся более интенсивному стрессовому воздействию (поэтому при приеме на работу их отбирали по результатам тестирования на стрессоустойчивость), и ограничена той сферой, в которой им приходится находить способы преодолевать этот стресс. Все это дает нам основания предполагать, что эта связь является результатом предпринимаемых человеком усилий, направленных на преодоление стресса, и только в той области, в которой такие усилия являются осознанной необходимостью.

Важным фактом, свидетельствующим в пользу данного объяснения, является отсутствие статистически значимых различий между стрессоустойчивой и контрольной группами в выраженности способностей, составляющих эмоциональный интеллект. Это значит, что сам по себе высокий эмоциональный интеллект не гарантирует меньшей подверженности стрессу. Уменьшение уровня стресса в связи с повышением эмоционального интеллекта является следствием реализации в стрессогенной ситуации способностей, составляющих эмоциональный интеллект, и в первую очередь способности к пониманию чужих и своих собственных эмоций.

Г.Е. Крейдлин

(Москва, gekr@iitp.ru)

Ошибки понимания: проблемы невербальной межкультурной коммуникации эмигрантов и реэмигрантов

Общие механизмы и правила диалогического взаимодействия, коммуникативная и интерактивная практика людей тесно связаны с современными социальными реалиями и потребностями общения. Сегодня учеными разных гуманитарных направлений проводятся обширные исследования, целью которых является обнаружение и объяснение закономерностей, обуславливающих или влияющих на взаимодействие языка и невербальных знаковых кодов. На передний план выходят анализ действий социальных параметров, определяющих успешную коммуникацию людей, и изучение тех областей жизни и деятельности людей, которые невербальные коды обслуживают как вместе с речью, так и отдельно от нее.

Как известно, существуют три основных типа отклонений от правильного понимания невербального текста при переходе от одной культуры к другой (Крейдлин 2002). Это (1) неправильная, или ошибочная интерпретация, (2) неполная интерпретация и (3) избыточная интерпретация. В докладе обсуждаются и существенно уточняются некоторые положения, относящиеся к проблемам понимания и интерпретации невербальных текстов. Их ревизия вызвана введением в рассмотрение совершенно нового для невербальной семиотики материала, а именно невербального поведения эмигрантов из России и реэмигрантов – наших соотечественников, вернувшихся на родину.

Репертуар жестов, поз, знаковых телодвижений и т.д. и их языковых обозначений, равно как и отношение к моделям невербального поведения, у одних и тех же людей, но в разных жизненных условиях может меняться. Людям, эмигрирующим в другую страну и желающим быстрее ассимилироваться ней, или людям, вернувшимся на родину после долгих лет эмиграции, приходится по приезде овладевать лексикой и грамматикой чужого естественного языка или вспоминать и заново активизировать его. Но это еще не всё – людям нужно осваивать чужой язык тела или вспоминать его, что, как показывает практика (опрос и анкетирование, реальное наблюдение, рефлексия носителей невербального языка и др.), оказывается намного сложнее. Между тем, для социальной и коммуникативной адаптации сделать это, причем желательно максимально эффективно и в максимально короткий срок, просто жизненно необходимо. Ведь собственное неправильное поведение или отклонение от правильной интерпретации чужого невербального поведения, как показывают многие общественные события в России и за ее пределами нередко приводят к взаимной неприязни, ссорам и столкновениям.

В докладе обсуждаются основные тенденции, типовые механизмы и важнейшие причины конфликтов, возникающих, так сказать, на невербальной почве, а также некоторые общие способы и конкретные приемы, позволяющие их предотвратить. Насколько мне известно, научных или просто практически полезных сочинений, где бы описывалось – в сопоставительном плане – своеобразие функционирования жестового языка эмигрантов и реэмигрантов в реальных условиях многоязычия, пока еще не появилось.

С.А. Крылов

(Москва, krylov-58@mail.ru)

Четырёхуровневая модель понимания: предмет семантики и её разделы

0.0. К моделированию понимания возможен подход, предполагающий различение нескольких уровней на «оси обозначения» (З. М. Шаляпина), связывающей «поверхностные» сущности с «глубинными». Ср. концепции Ю. С. Мартемьянова, С. Лэма, У. Л. Чейфа, А. К. Жолковского и И. А. Мельчука, Ю. Д. Апресяна, Е. В. Падучевой, Н. Н. Леонтьевой и ряда других теоретиков автоматической обработки текста (АОТ), а также идею «уровней эквивалентности» в переводоведении (в трудах В. Г. Гака, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера и др.). Идея расслоения содержания на несколько уровней разделяется многими теоретиками семантики (от А. А. Потебни и Г. Пауля в XIX в. до Г. П. Мельникова, Г. П. Щедровицкого, А. А. Леонтьева, Б. М. Лейкиной, Т. В. Булыгиной, А. В. Бондарко, И. М. Кобозевой и др. в наши дни).

Изложим один из возможных подходов к различению уровней, соотносимых с разными степенями глубины понимания речевого отрезка (РО).

0.1. Предлагается различать 4 уровня понимания в соответствии с 4 уровнями, выделяемыми в плане содержания РО (т. е. в их содержательной стороне). Эти 4 уровня «содержания» (в самом широком смысле) можно или пронумеровать, или (с некоторой небольшой «натяжкой») создать для каждого из них подходящий термин.

I. Инвентарные семантические единицы: «значение» (в широком смысле слова).

(I.1) «Означаемое» (//«десигнат», «общее //системное значение»).

(I.2) «(Собственно) значение» (//«сигнификат», «частное //узуальное значение»).

II. Экстраинвентарные (комбинаторные, конструктивные) семантические единицы: «смысл» (в широком смысле) или «содержание» (в широком смысле).

(II.3) «(Собственно) содержание» (//«контекстное //контекстуальное значение»).

(II.4) «(Собственно) смысл» (//«окказиональное //актуальное значение»).

Договоримся для краткости ниже называть единицы этих 4 уровней «Означаемыми» (I.1), «Значениями» (I.2), «Содержаниями» (II.3) и «Смыслами» (II.4).

1.1. Означаемые, как и Значения, представляют собой инвентарные единицы: они принадлежат языковой системе (инвентарю), поэтому их в принципе можно задать конечным списком. Разумеется, этот список будет небольшим (и ограниченным, т. е. «закрытым») лишь для грамматических значений; а список лексических значений в языке огромен (и практически неограничен, т. е. «открыт»), но всё же его можно описать хотя бы с некоторой степенью приближения как конечное множество (так, эти степени приближения будут разными в «карманном», «учебном», «практическом (однотомном)» и «академическом (многотомном)» словарях). Этим свойством единицы 1-го и 2-го уровней принципиально отличаются от единиц (или «комбинаций единиц») 3-го и 4-го уровней.

Отличие между Означаемыми и Значениями давно известно лингвистике под именем различения «общих» (ОЗ) и «частных» (ЧЗ) значений (в важности этого различения, впрочем, сомневались многие теоретики: только одни из этих скептиков отрицали существование «ОЗ», а другие, напротив, отрицали существование «ЧЗ»).

Языковых знаков (ЯЗ) (в «соссюровском» смысле) столько же, сколько Означаемых. Совпадение экспонентов у ЯЗ с разными Означаемыми есть омонимия; совпадение Означаемых у знаков с разными экспонентами есть абсолютная (полная) «синонимия», «дублетность» или «омосемия». Совпадение Означаемого со Значением возможно лишь при моносемии (чаще всего у терминов). Так как большинство ЯЗ полисемичны, то обычно одно Означаемое состоит из нескольких Значений.

Первый, примитивный, уровень понимания РО – это понимание с точностью до Означаемых: омонимия (как грамматическая, так и лексическая) уже «снята», но полисемия ещё не снята. Такой уровень понимания, видимо, обладает некоторой степенью психологической реальности. Именно он фиксируется при поморфемном (лексико-грамматическом) глоссировании примеров в разнообразных работах по граматической типологии, когда лингвист пытается передать «буквальное» значение РО на некотором изучаемом языке (для этого употребляется помета «букв.»). В работах по АОТ обычен такой способ репрезентации высказывания, при котором исследователь отвлекается от феномена лексической и грамматической полисемии (как правило, не интересующей авторов подобных работ), но при этом обращает внимание на феномен лексической или грамматической омонимии («разрешение» которой считается важной и насущной, даже первоочередной, задачей АОТ – ср., в частности, «первоочередную» задачу «разрешения» синтаксической омонимии).

1.2. Второй, более тонкий, уровень понимания РО – это понимание с точностью до Значений: снята не только омонимия, но и «языковая» полисемия ЯЗ, входящих в этот РО. Этот уровень обладает некоторой степенью психологической реальности.

Меру этой реальности можно оценить степенью единодушия между лингвистами, описывающими набор «отдельных значений» многозначной лексической единицы в словаре или набор потенциальных «частных значений», присущих той или иной граммеме некоторой грамматической категории. Разумеется, в этой сфере существуют некоторые разногласия по отдельным частным вопросам, но наличие таких разногласий не есть доказательство психологической искусственности выделения такого набора значений. Оно свидетельствует лишь о диффузности самой границы между инвентарными значениями и внеинвентарными (окказиональными) употреблениями. Кроме того, эта граница является «зыбкой» по принципиальным причинам: ведь язык изменчив по природе, и окказиональные употребления на наших глазах переходят в узуальные значения. Внимание, уделяемое проблемам репрезентации высказывания на 2-м уровне понимания (не говоря уже о более глубоких уровнях), в работах по АОТ пока что было практически минимальным.

1.3. Третий, ещё более глубокий, уровень понимания РО – это его понимание с точностью до Содержания РО, т. е. результат применения к его Значению (т. е. к репрезентации, фиксирующей те входящие в инвентарь данного языка «частные» значения ЯЗ, входящих в данный РО, в которых эти ЯЗ употреблены) всевозможных «правил взаимодействия значений», при помощи которых из «инвентарных» значений создаются их внеинвентарные (контекстуальные) интерпретации.

Содержания и Смыслы не являются инвентарными единицами (т. е. их нельзя задать перечнем; да и незачем это делать, если можно задать перечень тропов; см. об этом соображения в книге Анны А. Зализняк). Они имеют двоякий аспект – языковой и речевой: в языке они суть экстраинвентарные («конструктивные» по В. Б. Касевичу) единицы, т. е. потенциальные (принципиально возможные) комбинации единиц; в речи они суть речевые реализации этих комбинаций.

Отличие между Значениями и Содержаниями обсуждается в связи с изучением языковых механизмов, обеспечивающих понимание речевых тропов, восстановление семантических эллипсисов, «зачёркивание» избыточных смысловых компонентов, насыщение валентностей, наследование и погашение пресуппозиций. В отличие от механизмов последующего (прагматического) этапа понимания механизмы данного (интегрально-семантического) этапа понимания опираются лишь на те сведения, которые содержатся в данном РО; отсюда и выбор термина «Содержание».

1.4. Четвёртый, наиболее глубокий, уровень понимания РО – это понимание его Смысла. Смысл РО есть результат применения к его Содержанию некоторого ограниченного набора «правил вывода», опирающихся, помимо этого Содержания («семантической информации»), на некоторый общий фонд внеязыковых знаний («прагматической информации», ПИ). Есть 4 источника этих знаний (4 «корзины» ПИ):

(а) «контекстуальная [«анафорическая»] информация» - Содержание тех РО, которые входят в состав связного текста (дискурса), который является объемлющим для интерпретируемого РО, и при этом предшествуют данному РО;

(б) «конситуативная [«дейктическая»] информация» - сведения о таких параметрах речевого акта, как состав участников, обстоятельства протекания: момент, место и др., включая информацию об «общем поле зрения коммуникантов» и о содержании, переданном невербальными средствами (жестами, мимикой и т. п.);

(в) «коммуникативная компетенция» - владение некоторым ограниченным набором (инвентарём) постулатов коммуникации, т. е. «конверсационых» правил этикета, владение которыми принято в социуме, объемлющем данный акт общения;

(г) «энциклопедическая информация» (//«предметная компетенция»), т. е. сведения о мире, входящие в общий фонд энциклопедических знаний (энциклопедическую базу данных), разделяемых участниками коммуникации.

5. Означаемые образуют внутреннюю форму Значений; Значения - внутреннюю форму Содержаний; Содержания - внутреннюю форму Смыслов.

6.1. Отношения между экспонентами ЯЗ и их десигнатами (Означаемыми, единицами уровня I.1) изучаются морфологией, синтаксисом и лексикологией.

6.2. Отношения между Означаемыми (десигнатами, уровень I.1) и Значениями (уровень I.2) изучаются лексической (в том числе фразеологической) и грамматической (в том числе синтаксической) семантикой. В предмете этих наук выделяются «активный» аспект (инвентарно-семантическую амбивалентность, т. е. соответствие одного Означаемого нескольким Значениям) - предмет семасиологии, и «пассивный» аспект (инвентарно-семантическую эквивалентность, т. е. соответствие одного Значения нескольким Означаемым) - предмет ономасиологии.

6.3. Отношения между Значениями (уровень I.2) и Содержаниями (уровень II.3) составляют предмет «интегральной» («сентенциальной», «контекстуальной») семантики. В ней тоже выделяются два аспекта – «рецептивный» (интегрально-семантическую амбивалентность, т. е. соответствие одного Значения нескольким Содержаниям - предмет «интерпретирующей» семантики), и «продуктивный» аспект (интегрально-семантическую эквивалентность, т. е. соответствие одного Содержания нескольким Значениям - предмет «порождающей» семантики).

6.4. Отношения между Содержаниями (уровень II.3) и Смыслами (уровень II.4) составляют предмет прагматики. Поэтому в составе прагматики можно выделить такие её противоположно друг другу направленные аспекты, как риторику (теорию «прагматического синтеза») и герменевтику (теорию «прагматического анализа»). Риторика изучает многообразие иносказаний, т. е. прагматическую эквивалентность РО, выражающих один и тот же Смысл с помощью разных Содержаний. Герменевтика же изучает многообразие интерпретаций (прочтений), т. е. прагматическую амбивалентность РО, имеющих одно и то же Содержание, но потенциально допускающих разные Смыслы. См. табл.:

|

аспекты: |

инвентарная семантика |

интегральная семантика |

прагматика |

|

понимание |

(инвентарная) семасиология |

интерпретирующая семантика |

герменевтика |

|

вербализация |

(инвентарная) ономасиология |

порождающая семантика |

риторика |

И.В. Кузнецов

(Новосибирск, eliah2001@mail.ru)

Источники художественного смысла: от автора к читателю

1. К началу ХХ века филология оказалась на пороге качественных изменений. Спецификация «поэзии», то есть сферы художественной, среди прочих отделов словесности обострила герменевтическую проблематику, на данном этапе связанную с вопросом о «правильной» трактовке художественного произведения. Предстояло понять, возможна ли такая трактовка и нужна ли она вообще?

А.Потебня еще в середине XIX века писал о невозможности единого толкования произведения словесного творчества. Рассматривая психологию порождения и восприятия слова и образа, ученый пришел к выводу, что понимание уникально и зависит от понимающего: «То, что мы называем пониманием, есть акт особого рода возникновения мысли в нас самих по поводу высказанной другими мысли»[15]. Учение Потебни нашло отклик в литературной теории поэтов-символистов. А. Белый апеллировал к Потебне в том, что «поэтический образ досоздается – каждым»[16]. Вяч.Иванов спроецировал его основные положения на теорию символизма: «Символизм есть искусство, обращающее того, кто его воспринимает, в соучастника творения»[17]. Отозвалась теория Потебни и в литературной критике. Так, А.Горнфельд писал, что «художественное произведение существует лишь в своеобразном понимании отдельного человека»[18].

Но оставался вопрос о границах сектора адекватности толкования произведения. В поисках начала, которое может предупредить «от разнузданности произвольного толкования», Горнфельд находил, что таким началом может стать «мысль об авторе»[19]. Критик напомнил слова Ф.Сологуба: «Критерий для читателя – общий духовный облик поэта»[20]. Граница полагается не только эстетически, но и этически: отношение к произведению приобретает личностный характер. Сходным образом рассуждал М.Бахтин: констатируя, что в анализе содержания «известной степени субъективности избежать вообще невозможно», он указывал на границу, и она опять-таки обладала этическими свойствами: «научный такт исследователя… заставит оговорить то, что является субъективным в его анализе»[21].

В 1920-е гг. имелись и другие подходы к проблеме смысла художественного целого. Так, В.Жирмунский и А.Скафтымов полагали недопустимыми вариативные трактовки одного произведения. «Не читатель, а поэт создает произведение искусства»[22], – настаивал Жирмунский, выводя из этого тезиса единственность интерпретации. А.Скафтымов специально уточнял свое неприятие взгляда Потебни и его последователей – взгляда, предполагающего многообразие трактовок одного текста. Наконец, третий подход был свойствен наиболее радикальным ученым «формальной школы» – В. Шкловскому, Р. Якобсону, В. Виноградову. Ими вопрос о смысле произведения просто не ставился. Задача поэтики понималась исключительно как изучение приемов, организующих материал языка.

2. Представляется, что подход к проблеме трактовки во многом связан с пониманием отношений между субъектными инстанциями автора, героя и читателя, формирующими архитектонику внутреннего мира произведения. Этот подход меняется, т. к. в разные историко-литературные периоды отношения «автор – герой – читатель» мыслятся различно.

Если инстанции автора и героя осознаются литературной общественностью на протяжении всего XIX века, то актуализация и осознание инстанции читателя происходит лишь в рамках символистской эстетической парадигмы. Осознание роли читателя в становлении смысла произведения было связано с плюрализацией социокультурной обстановки и утратой единства герменевтической парадигмы к концу XIX века. При этом возникли две основные стратегии авторского поведения. Первая стратегия – поиск «концепированного» (Б.Корман) читателя в реальной аудитории, выстраивание текста так, чтобы он производил «фасцинирующий» эффект именно для этого читателя, насыщение текста кодами, ему понятными. Эта стратегия реализовалась в акмеизме и литературе «неотрадиционалистского» течения. Вторая стратегия – подчинение реального читателя: автор навязывает ему свой язык (в пределе – моносубъектный язык зауми), свои эстетические и ценностные императивы. В футуризме, а затем в соцреализме она проявилась как достаточно агрессивное насаждение «должной» читательской позиции. Позже, во «втором авангарде» (ОБЭРИУ) состоялась манифестация абсурдного мира и, следовательно, провоцирование рецептивного произвола. Литература абсурда, доведя до крайнего предела модернистский эксперимент, передала преимущественные права на смысл читателю.

Эстетический опыт нашел свое отражение в науке. М.Бахтин в ранних работах говорил именно об авторе и герое как о двух существенных компонентах эстетического события: «Герой, автор-зритель – вот основные живые моменты, участники события произведения»[23]. Только в 1940-е Бахтин определенно ввел триаду участников события высказывания, в том числе и художественного: «Существенным (конститутивным) признаком высказывания является его обращенность к кому-либо, его адресованность»[24]. И уже на склоне жизни, размышляя о специфике гуманитарных дисциплин в целом, ученый настаивал на необходимости «включения слушателя (читателя, созерцателя) в систему (структуру) произведения»[25].

3. В европейской науке середины ХХ века подход «от читателя» получил развитие в рамках «рецептивной эстетики», основы которой были заложены работами Р. Ингардена 1940-х гг. Ингарден стал говорить о «конкретизации» художественного произведения, которая достигается в его прочтении и в которой эстетический объект получает полноту и завершенность. «Произведение художественной литературы… в ряде отношений дополняется или восполняется читателем… вместе с внесенными в него дополнениями становится непосредственным объектом эстетического восприятия»[26]. Эта мысль позже была неоднократно повторена, в частности, В.Изером, и стала общим местом эстетических концепций второй половины ХХ века.

Видение смысла текста как открытого, несамодостаточного вне читательского участия свойственно современной литературной эпохе. В литературе постмодернистской формации происходит активное проникновение читателя в мир отношений автора и героя. По самому характеру новой позиции читателя ему необходимо приходится прикладывать усилия, чтобы осуществить смысловое структурирование данного в тексте материала. Позиции автора и героя утрачивают не только детерминирующий, но и паритетный характер по отношению к позиции читателя. Смысл текста намеренно открыт; читатель уже не просто оперирует заданными кодами, реконструируя смысл целого, достраиваемый им, но все-таки исходно заданный автором (модернизм); читатель оказывается перед вопросом, обладая заведомо недостаточным набором средств для ответа. Ответственность за смысл, таким образом, лежит не на авторе, а в значительной степени именно на читателе.

Н.Н. Леонтьева

(Москва, leont-nn@yandex.ru)

От «не знаю» – к «не понимаю»

В

отличие от «жестких» ИПС, выдающих ответы типа «пусто-непусто»,

лингвистический анализ текста способен проводить градацию степеней

«понимания», «знания», «незнания». Это необходимо в задаче построения

баз знаний на основе анализа связных текстов. Ведь если человек

проинтерпретирует отрицательный ответ ИПС как "НЕ ЗНАЮ", то система с

лингвистическим анализом способна проанализировать текст вопроса и

ответить, какую часть вопроса она "поняла", а что "не

поняла", и даже

объяснить причину и вид "непонимания". Непонимание - более тонкий

аспект коммуникации, он приглашает продолжить диалог.

Ю.Р. Лотошко

(Тверь, lotoshko@hotmail.com)

Компьютерное понимание текста в семиотическом аспекте

Ignotum per ignotius.

Объяснять неизвестное

еще более неизвестным. (Лат.)

1. Термин «понимание» широко используется в различных отраслях знаний и не является однозначно воспринимаемым представителями разных направлений (семиотика, герменевтика, филология, философия, психология и других когнитивных науках)[27]. В наших рассуждениях под этим термином, исходя из целей и задач, мы будем подразумевать следующее:

Понимание – это выявление содержательных элементов, параметров в анализируемом тексте в соответствии с задачами, параметрами, которые ставит перед собой исследователь или разработчик программного продукта.

Речь идёт именно о понимании текста как единого целого, а не о детальном понимании отдельных элементов, образующих текст.

2. «Текст» в различных направлениях, семиотики (семиотических школах) может трактоваться по-разному: от нелингвистического явления, например, игры до многотомного произведения, например, роман Л.Н.Толстого «Война и мир» как целостный текст или цикл произведений, созданных разными авторами, но объединенных одними и теми же героями, например цикл романов «Звёздные войны».

3. Любой «текст» предполагает триединство:

а) автора с его идеями, задачами, стилем изложения и т.п.,

б) сам текст (в данном случае набор букв, символов и проч.) и

в) «читателя» (того, кто пытается воспринять содержание текста, как-то понять, исходя из определенных условий, задач).

Наиболее подробно все эти особенности рассматриваются в герменевтике. Нас же интересует вопрос об общем понимании текста, о соотнесении его с определенной темой или темами. В скорочтении этот прием называется «ознакомительное чтение или просмотр», задача которого определить, является ли просматриваемый текст «интересным» для читателя, в случае с компьютерной программой – соответствует ли содержание анализируемого текста заданным (искомыми) параметрам.

4. Таким образом, при компьютерном анализе содержания текста мы должны учитывать три основных фактора, каждый из которых представляет сложный комплекс различных элементов: а именно:

а) двойная субъективность (автора и читающего, анализирующего) и

б) объективность (сам текст, представленный в том или ином виде).

Сравните разные подходы к анализу текста, представленного в работах разных коллективов, занимающихся компьютерным анализом текста, Например, работы Ермакова А.Е. и коллектива украинских исследователей во главе с Гладун В.П.

5. Корректная компьютерная программа должна рассматривать текст как единую сложную семиотическую систему, отражающую все выше названные факторы. Именно целостность системы является основополагающей при корректном семиотическом анализе, игнорирование любого элемента системы, отношений между элементами могут делать результат анализа некорректным[28].

6. Общеизвестно, что любой текст обладает определённой избыточностью. Для выявления общего «значения» (понимания) текста существуют уже давно опробованные методики, используемые при обучению русского языка как иностранного или при освоении методики быстрого чтения. В обоих случаях происходит сжатие информации, вычленении самого главного.

7. При компьютерном анализе выявляются определенные элементы общего содержания текста. Например, коннотативный компонент (субъективное отношение автора текста к излагаемому материалу, теме) может отражаться в использовании аффиксов наи- … -ший, -ейший и др. или словами с оценочным значением (более, менее, плохо, лучше и т.п.).

8. Учитывая структурные особенности текста, его размер, линейность, необходимо обращать внимание на место, позицию ключевых элементов, связанных с анализом понимания текста (заглавие, начало абзаца, конец текста и т.п.). Кроме этого, необходимо учитывать длину предложения (включая парцелляцию) и т.п. Наши исследования показали, что наиболее длинные предложения, как правило, отражают наиболее главные темы, понятия текста.

9. Парадигматические и синтагматические отношения элементов текста (тем, понятий) можно выявить при анализе миниконтекстов, что позволяет не только выделять смежные, пересекающие смысловые поля текста, но и делает содержательный (понятийный) анализ текста более точным.

Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова

(Москва, ooch@mail.ru)

Стилевые аспекты идентификации эмоциональных состояний

Данное исследование посвящено вопросу о том, каким образом люди идентифицируют эмоции других людей, и с чем могут быть связаны содержание и эффективность подобных оценок. Факт, что люди различаются по степени успешности распознавания эмоциональных состояний других, подтвержден эмпирически в ранних исследованиях распознавания эмоций (например, Ekman, 1979). Среди более поздних исследований есть те, которые направлены на выявление факторов, определяющих характер этих процессов и их успешность. В литературе в качестве факторов, влияющих на «чувствительность» разных групп испытуемых при восприятии невербальной информации, отмечаются их гендерные, возрастные и личностные характеристики, а также знания, стереотипы и другие когниции (Нэпп, Холл, 2006).

Ещё одним важным фактором, влияющим на точность распознавания эмоций, может являться стиль переработки информации, характерный для того или иного человека. Например, один наблюдатель будет обращать внимание на выражение лица человека, а другой будет ориентироваться в большей степени на то, что тот говорит. В связи с этим вызывает интерес исследование стилевых аспектов идентификации эмоциональных состояний. В нашем исследовании анализировалось, как люди оперируют информацией для понимания эмоционального состояния, в котором находится другой человек. Для этого проводился анализ индивидуальных особенностей организации когнитивной сферы наблюдателя, которому предъявлялась задача идентифицировать эмоциональное состояние другого человека.

В качестве когнитивных характеристик, определяющих стилевые аспекты распознавания эмоций, были взяты когнитивные стили. В работе анализировались три когнитивных стиля: полезависимость – поленезависимость, широкий – узкий диапазон эквивалентности и ригидность – гибкость познавательного контроля.

Таким образом, цель данного исследования заключалась в выявлении и исследовании взаимосвязей между особенностями (прежде всего точностью) оценивания эмоционального состояния и когнитивными стилями субъекта. Под когнитивными стилями принято понимать индивидуально-своеобразные устойчивые способы переработки информации и приобретаемого опыта в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании реальности (Холодная М.А., 2002).

Основная методика исследования была разработана с целью получения оценок эмоционального состояния другого человека испытуемым, которому для этого предъявляется видеозапись фрагмента его поведения. Методика представляла собой набор из 17-ти шкал - эмоциональных терминов. В инструкции испытуемому предлагается оценить эмоциональное состояние персонажа по набору шкал, согласно нескольким возможным вариантам ответа по шестибалльной шкале. На основании сопоставления оценок наблюдателей с оценками экспертов вычисляется точность идентификации эмоций персонажа наблюдателями.

Для диагностики когнитивных стилей использовались традиционные методики - «Тест Включенных Фигур», «Свободная сортировка объектов» (модифицированный вариант), «Тест словесно-цветовой интерференции Струпа».

В исследовании приняли участие 64 человека (64 % – женского пола) в возрасте от 18 лет до 32 лет (μ = 22,2, σ = 3,4), представители разных профессий и студенты.

Результаты. Получена корреляция (r = 0,292, p = 0,025) между точностью идентификации эмоций наблюдателем и когнитивным стилем «полезависимость - поленезависимость», то есть точность оценивания положительно коррелирует с полезависимостью. Также обнаружена связь точности идентификации эмоций наблюдателем с когнитивным стилем «ригидность – гибкость познавательного контроля» в сюжетах разной сложности. В «простом» сюжете точность оценки отрицательно коррелирует с показателем интерференции (r = -0,344, p = 0,009), то есть в данном случае точность оценки связана с полюсом гибкого познавательного контроля. Другая значимая связь, полученная при работе со «сложным» сюжетом, представляет собой корреляцию между сенсорно-перцептивным способом переработки информации и точностью оценки эмоций персонажа (r = - 0,284, p = 0,032). То есть, чем более независимо функционируют познавательные функции наблюдателя, тем точнее он идентифицирует эмоции другого человека.

Таким образом, показано, что стиль переработки информации может влиять на точность распознавания эмоций. Предполагается представить также результаты относительно связи когнитивных стилей наблюдателя со стратегиями, применяемыми им при идентификации эмоций.

Н.В. Максимова

(Новосибирск, maksimova1@mail.ru)

Моделирование процессов понимания на основе матричного метода анализа текста

Современная перспектива лингвистического моделирования процессов понимания видится в последовательном смыкании двух достаточно противоречивых сторон: 1) закономерностей функционирования языковых структур и образования их системных отношений и 2) закономерностей развёртывания коммуникативных ситуаций, их компонентов и в целом системы коммуникативного взаимодействия. Основная трудность заключается, на наш взгляд, в разработке такого метода лингвистического исследования, который исходит из представления о несводимости друг к другу, автономности и в то же время взаимодействии этих различных сторон единого, однако, объекта исследования – речевого поведения говорящего. Интегративной областью, позволяющей достаточно равноправно осуществлять такое смыкание, является область текста.

При этом одним из исходных является вопрос о границах процессов понимания. В методологическом плане продуктивной явилась попытка трансформации известной триады «знание – мнение – убеждение» и введение в качестве четвёртого оппозиционного звена – понимания, которое, в отличие от остальных компонентов парадигмы, всегда интенционально, относительно, интерсубъектно (В.И. Тюпа).

Понимание разворачивается тогда, когда есть непонимание. Ядро процессов понимания характеризуется напряжённостью диалогического взаимодействия, наличием зазора между различными точками зрения на один предмет – между как минимум двумя смысловыми позициями. В этом отношении специфическим объектом лингвистического исследования выступают текстовые формы чужой речи (ТФ ЧР). Ведущие характеристики ТФ ЧР, в отличие от фактов простого употребления чужой речи (ЧР) в тексте, – это ядерность отношений своё / чужое для интегральной семантической структуры текстовой формы, образование специфической для ТФ ЧР коммуникативной структуры (в единстве композиционного, тема-рематического и логико-смыслового параметров), а также соотнесённость с одной из единиц текстообразования – главным образом, со сложным синтаксическим целым

Метод моделирования процессов понимания, разворачиваемых в ТФ ЧР, в общем виде можно обозначить как последовательное соотнесение двух сторон анализа: 1) сопоставительного анализа языковых средств выражения отношений своё / чужое (в рамках «вариант – инвариант», «значение – форма – функция») и 2) реконструирования внеязыковых составляющих коммуникативной ситуации (в рамках «значение – контекст понимания – смысл», «адресант – референция – адресат»). Методика анализа базируется на динамическом взаимодействии признаков ЧР при функционировании различных способов её передачи, а также на диалектике логических и диалогических отношений в системе коммуникативных стратегий чужой речи.

Более специальным выступает метод моделирования текстовых форм посредством табличной формы матрицы. Этот метод, предложенный в исследованиях М.Я. Дымарского по отношению к общему описанию текстовых форм, в наших работах принят за основу описания текстовых ТФ ЧР и далее применён к описанию коммуникативных стратегий чужой речи. Можно видеть два взаимосвязанных последовательными отношениями уровня применения матричного метода: уровень описания коммуникативной структуры текстовой формы (1) и уровень описания коммуникативной стратегии (2).

(1) Текстовые способы презентации отношений «своё / чужое» представляют собой содержательные способы заполнения «матрицы сложного синтаксического целого, образуемой – по горизонтали – коммуникативно-синтаксическими позициями тем и рем высказываний и – по вертикали – собственно рядом высказываний» (М.Я. Дымарский). Если сам принцип образования матрицы текстовой формы является принципом структурным, то содержательное наполнение матрицы, в данном случае – семантическими отношениями «своё – чужое», – образует встречное движение. Взаимодействие структурного принципа организации текстовой формы и типов содержательного заполнения матрицы составляет текстовый способ презентации отношений своё / чужое и, соответственно, порождает модели текстовых форм, построенных на основе развёртывания отношений «своё / чужое».

Параметрами описания текстовых моделей ЧР являются: 1) композиционное место «чужого» на вертикали матрицы, 2) тематический / рематический статус «своего» относительно «чужого» на горизонтали матрицы, 3) тип медиатора – глубинного связочного компонента, на основе которого содержательно соотнесены «своё» и «чужое» (на «диагонали» матрицы). В этом состоит содержательный компонент заполнения матрицы, формирующий текстовые модели при развёртывании отношений «своё – чужое». Типы описываемых текстовых моделей формируются на основе этих трёх параметров, составляющих необходимые и достаточные условия для дифференциации текстовых форм чужой речи и описания их системы.

(2) Почему разные типы текстовых форм имеют различный «рисунок» чужой речи: с чем связан выход за границы предельной рематической вертикали в одних случаях и чем обусловлена сохранность её пределов – в других? На основе чего следует восстанавливать глубинные связки, если в поверхностной структуре текста связочные компоненты не представлены? Что означает место «чужого» в композиции текстовой формы? И главное: есть ли у системы текстовых форм чужой речи параметр собственно ценностный, мотивирующий выбор той или иной ТФ с точки зрения каких-либо интенционально-смысловых критериев? В полной мере ответить на эти вопросы возможно при обращении к понятийным категориям, лежащим в области описания коммуникативных стратегий (КС): в таком случае единицей анализа выступает не текстовая форма сама по себе, а развёртывание её структуры, взятое в соотнесённости с развёртыванием логической структуры позиции, – то есть единицей анализа выступает коммуникативная стратегия. Единство логической и коммуникативной структур, их динамическое взаимодействие, лежат в основе моделей коммуникативных стратегий чужой речи (КС ЧР).

Главное содержание метода квалификации моделей КС составляет принцип соотнесённости логической структуры позиции и коммуникативной структуры ТФ. Наглядной формой, фиксирующей модель КС, выступает табличная форма матрицы. Её специфика заключается в представлении 1) предельной ремы-чужое и по отношению к ней тема-рематического статуса «своего»; 2) вариантов композиции «инициальное-чужое – финальное-своё»; 3) макросвязок «своего» и «чужого»; 4) компонентов логической структуры позиции. Взаимодействие этих четырёх параметров, отображаемое в табличной форме, составляет основу методики описания каждой из моделей КС ЧР.

Е. М. Мартынова

(Орел, lm1973@mail.ru)

Невербальные средства проявления агрессии

и коммуникативные аномалии

Проблема понимания того, что скрывается за теми или иными динамическими невербальными проявлениями человеческого поведения привлекает внимание немалого количества исследователей.

На основе полисенсорной природы невербальной коммуникации выделяют различные ее виды: акустическую, оптическую, тактильно-кинестезическую и ольфакторную [Лабунская 1986: 33].

Помимо позитивной информации, невербальные каналы коммуникации могут передавать агрессивные намерения участников общения. Оптико-кинетическая система невербального поведения может характеризовать интенции говорящего как агрессивные с помощью соответствующей мимики, резких, быстрых жестов, гневного, пронзительного, продолжительного взгляда, а примером тактильно-кинестезического насилия, помимо открытой физической агрессии, может служить фамильярное похлопывание по плечу. С точки зрения проксемики, агрессивным следует считать сокращение благоприятной для собеседника дистанции общения, «нависание» над слушающим и т. д. Что касается ольфакторной системы, то некоторые естественные или искусственные запахи могут рассматриваться конкретным индивидом как агрессивные, что может отрицательно сказаться на ходе коммуникации.

Все виды невербальной коммуникации имеют огромное значение для понимания коммуникативного поведения собеседника, его скрытых интенций, но наиболее близка к вербальному взаимодействию акустическая система.